○関節リウマチ(初期)の治療

早期の関節リウマチの診断について

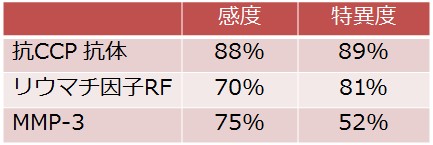

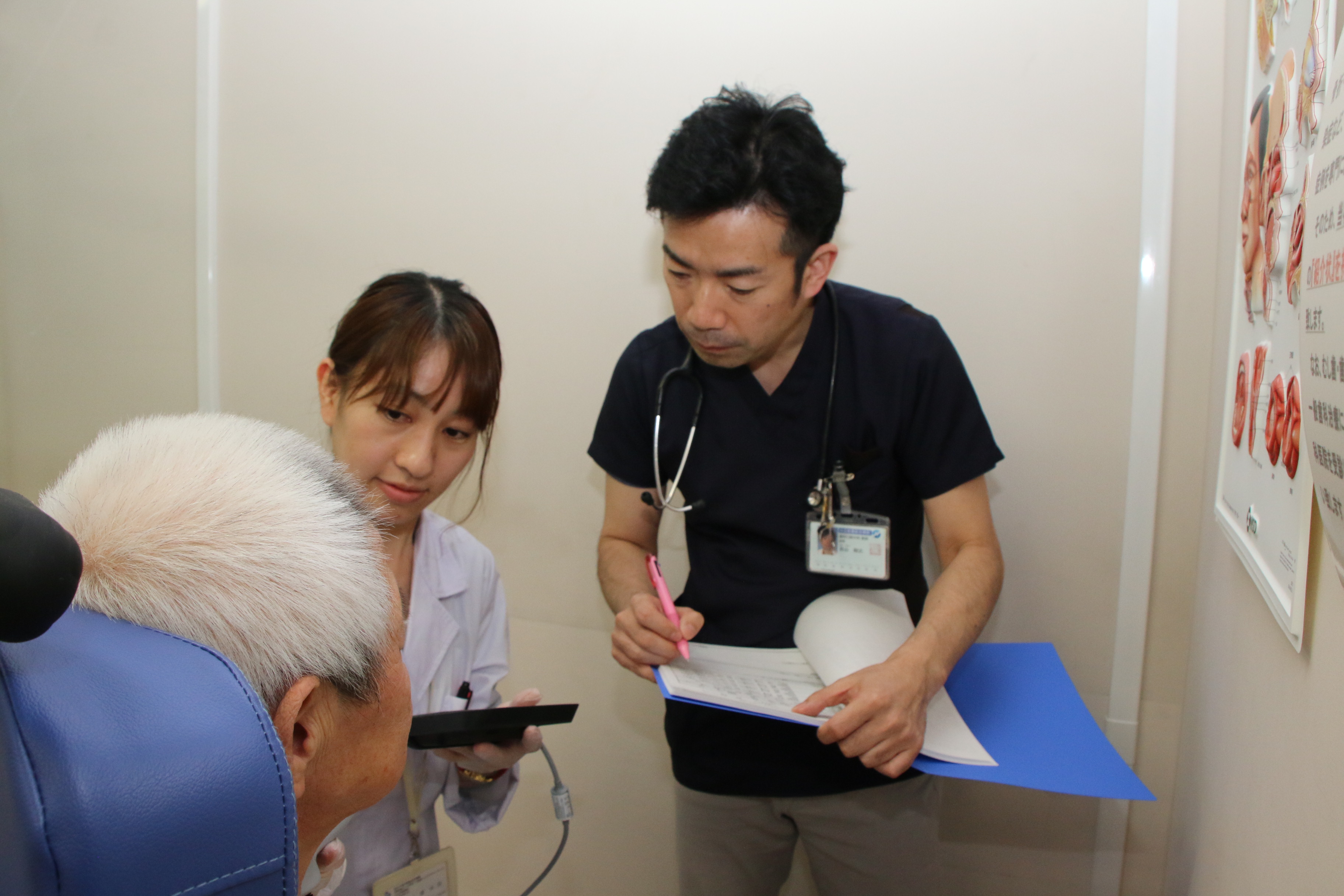

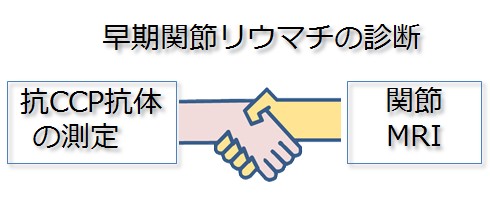

これまで関節痛を訴える患者さんが,関節の熱感や腫れなど関節リウマチ特有の症状がなく,リウマチ因子が陰性,CRPや血沈などの炎症所見もないときには,しばしば原因不明の関節炎として,消炎鎮痛薬単独で経過を見ていることがしばしばありました。関節リウマチの骨の破壊は約2年で骨の破壊が始まり,4年で過半数に達するといわれています。関節の熱感や腫れがなきままに,いつのまにか関節変形が進行する「くすぶり型」の患者さんもかなりいます。血液検査で診断されるまで2~3年かかってしまうこともありましたが,抗CCP抗体やMRIによる滑膜炎の評価などによって,早期関節リウマチが診断できるようになってきました。

抗CCP抗体の測定は2007年4月からが始まりました。当院では1時間以内に定量判定ができます。将来,関節破壊が起こるか可能性があるかどうかを予測する検査です。関節リウマチの患者さんの88%に陽性になりますが,関節リウマチでない患者さんの11%でも陽性になります。病気の活動性を示す指標として報告されましたが,これまでの経験から申しますと,必ずしも急速に関節破壊が進行するということではなく,炎症の指標である

CRP値との関連も認められないことも多く,どちらかというと早期の関節リウマチの診断に役立つ「目印」のようなものではないかと考えています。

下図のように,別の調査でも抗CCP抗体が陰性であっても,関節リウマチが発症してくる人が25%もあるので,決心安心はできません。

さて,リウマトレックスでは炎症が抑えられている(CRP<0.6)ように見えても,関節・骨の変形が進行するとの指摘があります。また,いったん関節が破壊されると,修復は困難と考えられてきました。しかし,生物製剤の登場で骨の破壊がストップしたり,骨の形が回復してくるケースもたくさん報告されています。下図のように,関節の破壊速度は最初の1~2年がもっとも急速ですので,関節痛が1週間以上も持続するときには,早めの検査をおすすめいたします。これまで関節リウマチをコントロールはできても完治が難しい病気と考えてきましたが,レミケード+リウマトレックス+免疫調整薬(DMARD)による早期治療で、完全治癒が可能という意見まで出てきました。

○治療方針の決め方と,生物学的製剤を開始する前の注意点について

まず,安全を第一に考え,治療を開始する前に感染症や悪性腫瘍などがないことを慎重に見極めます。メトトレキサート(リウマトレックス)を基礎薬としますが,腎臓の機能低下やリウマチ肺がある場合にはプログラフやサルファサラジン(アザルフィジンEN)などの別の免疫調整薬(DMARD)を使うこともあります

リウマトレックスを1-2か月間内服しても、炎症反応が依然として強い(CRP≧2.0mg/dl以上、血沈≧28mm/1時間値)かったり,関節に熱をもって痛んだり,関節液がたまって腫れている関節が6か所以上ある患者さんには生物学的製剤をおすすめします。

なお,第一選択薬とされるリウマトレックスは,関節リウマチの勢いを抑えてくれますが,破壊された骨を回復させる効果が少なく,完全治癒がむずかしいといわれています。関節痛が消失したようにみえて,破壊・変形がゆっくりと進行するケースがかなりあります(くすぶり型)。

生物学的製剤のうち,インフリキシマブ(レミケード)は,関節リウマチ患者さんの関節の中で作られるTNF(ティーエヌエフ)と呼ばれる炎症物質が関節の滑膜を攻撃しています。このTNFに結合して作用しないようにする薬がレミケードです。本来ならば、外敵からからだを守るはたらきをするTNFが自らの関節を攻撃するわけです。レミケードは欧米を中心にすでに70ヵ国以上、約40万人以上の関節リウマチやクローン病の患者さんに使用され,これまでにない優れた効果を示しています。

なお,生物学的製剤には妊娠時に奇形をおこす可能性が指摘されていますので,妊娠中は使用できません。その反対に,炎症を起こすTNFは子宮の収縮をきたして不妊症を起こしているともいわれ,そのTNFを抑えるレミケードが不妊症を治療する効果があるのではないかとアメリカの研究会では報じられています。

|

レミケードR(インフリキシマブ) |

エンブレルR(エタネルセプト) |

ヒュミラR(アダリムマブ) |

アクテムラR(トシリズマブ) |

| 注射の間隔 |

初回,2,6週後点滴 以後8週ごと (8週未満でも可) |

1週間に2回 |

2週間に1回 |

4週間に1回 |

| 注射の部位 |

点滴 |

皮下投与 |

皮下投与 |

点滴 |

| リウマトレックス 併用の効果 |

できるだけ必要 |

どちらでもよいが 併用した方がより効果的 |

どちらでもよいが 併用した方がより効果的 |

併用不要 |

2007年5月から使用できるようになったエタネルセプト(エンブレル)はTNFが作用しないように受容体をブロックする薬です。レミケードはTNFを作っている細胞も破壊するため,その作用はエンブレルより強力ではないかと考えられています。反面,保険で認められたレミケードの投与量は日本人では少なめになっていますが,エンブレルは外国とほぼ同じ量に設定されていますので,両者の効果の差はほとんどなく,個人の体質の差の方が大きいものと考えられます。

もう一つの違いは,エンブレルやヒュミラやアクテムラはメトトレキサート(リウマトレックス)の併用を必要としません。リウマトレックスは,レミケードを注射したときにできる中和抗体(レミケードを異物と認識して作られる抗体でレミケードを効かなくする)が作られないようにします。このためレミケードにはリウマトレックスを併用することが不可欠でした。しかし,リウマトレックスには白血球減少,肝機能異常などの副作用があり,腎臓の働きの低下した患者さんでは血中濃度が高くなって副作用が出やすくなるため原則として禁忌となります(が,実際にはごく少量を慎重に内服しているようです)。エンブレルやヒュミラはリウマトレックスを必須としないために,単独で使用できますので,エンブレルは待ちに待った薬でした。ただし,エンブレルもリウマトレックスを併用する方が治療成績は良くなります(下図:MTX=メトトレキサート(リウマトレックス)の略)。

レミケードにはマウス由来の蛋白成分が含まれていますが,ヒュミラは完全ヒト由来のため,中和抗体が作られにくいとされています。ただし,2010年5月の日本リウマチ学会では,レミケードとの効果を比較した発表も見られましたが,大きな差は報告されません。アクテムラはヒト化抗体で、ヒトに対しての抗原性を減らす目的で作られています。

2010年8月から一般病院で使用できるようになったトシリズマブ(アクテムラ)はTNFとは違った経路をブロックする薬で、国内で研究・開発され、国内の関節リウマチ患者さんに対して試験が行われた上で、承認された薬です。関節リウマチを進行させる主要な原因の1つに「サイトカイン」と呼ばれる物質があり、もともとひとの体にあるもので体に異物が入ってきたときに、体を守る働きなどをします。IL-6(インターロイキン6)やTNFはその代表です。関節リウマチでは、IL-6が関節や血液中に通常より多く存在し、症状や関節の破壊に関係があると言われています。アクテムラはIL-6が働くきっかけとなる受け皿(受容体といいます)にくっつくことで、IL-6を働けなくしてしまいます。症状を和らげたり、関節の破壊の進行を遅らせる働きがある薬です。また、エンブレルやヒュミラと同じくメトトレキサート(リウマトレックス)の併用を必須としないため、単独でも使用できます。

感染症について、生物製剤は病気に対する抵抗力を弱める可能性があります。また、通常感染症にかかると発熱したり体がだるくなったりCRP(炎症や感染の指標)が上昇するのですが、アクテムラを投与すると、このような感染症の症状や検査値の変化がわかりにくくなる可能性があります。軽いかぜだと思ってそのまま放置していると思わぬ重度な症状になることも考えられます。かぜの症状を感じた場合は、次の診療日を待たずにすぐ主治医にお申しでてください。ちなみに,生物製剤がとてもよく効いた人ほど,免疫が抑制されていますので注意が必要です。

○ 生物製剤の投与間隔と効果の発現・減弱,副作用(感染症)について

レミケードは,1時間の点滴を2週間,4週間と延ばし,6~8週間隔で点滴します。ずっと使い続けるという方よりも,病気がおさまってきて,点滴間隔が延びたり,2~3割の方では3か月~1年の間に点滴が必要なくなることが多いという印象です。そういった意味で,関節リウマチの治療は,「寛解」から「治癒」を目指せる時代になったといえます。なお,レミケードの効果は早い方では,初めて点滴したその日の夜から関節痛が治まってくるのが自覚できます。これは,ヒュミラも同じです。

さて,レミケードはもともと人体の中には無い蛋白質ですので,注射された患者さんの体内ではレミケードを異物と認識して抗体ができてしまいます。その抗体がレミケードにくっついてその効果を中和してしまいます。それを抑制するためにも,リウマトレックスは十分な量を併用する必要があるわけです。したがって,治療でよくなった場合には,生物製剤を先に中止して,その後にリウマトレックスを減量したり,中止するという順序になります。

エンブレルは週に2回、皮下注射をしなければなりません。指の変形で注射が難しい長期の関節リウマチ患者さんの中には自己注射がなかなかできない方もいます。一方,仕事を持つ患者さんにはレミケードのような2時間を超える点滴で会社を休む必要がない点でエンブレルの方が好評との意見もあります。

その点,ヒュミラは点滴ではなく皮下注で、しかも2週間に1回の投与で、自己注射も可能ですので,使い勝手が良いことが特徴ですし,アクテムラは4週毎に1回1時間の点滴です。

エンブレルは,炎症物質(TNF)が作用する箇所をブロックして炎症が起こらないようにする薬です。このため,レミケードのようにその日のうちに効果が実感できるというほど早くは効きません。3~4日,あるいは1週間ほど経過してから効果を感じる方が多いようです。

アクテムラは炎症を起こす前段階の経路(IL-6の受容体をブロック)を押さえますので,効果発現はエンブレルと同じように,数日かかって効果を実感できることが多いようです。

●レミケードは点滴(8週ごとに1回2時間) ●レミケードは点滴(8週ごとに1回2時間) |

●エンブレルは皮下注射(はじめは外来で看護師が注射し,その後は自分でエンブレルは週2回注射,ヒュミラは2週間に1回注射) ●エンブレルは皮下注射(はじめは外来で看護師が注射し,その後は自分でエンブレルは週2回注射,ヒュミラは2週間に1回注射) |

○関節リウマチでもっとも気をつけなければならないのは・・・

関節リウマチの治療でもっとも気をつけなければならないのが肺炎です。結核も日本では多いといわれてきましたが,頻度としては圧倒的に肺炎が勝っています。

とくに生物製剤を開始すると,細菌性肺炎や非細菌性の肺炎(異型肺炎)の危険性が高まります。生物製剤がいち早く使用されたアメリカでの大規模調査では,関節リウマチの患者さんが死亡する原因の中では,肺炎などの感染症や腎障害,肺線維症が一般人に比べて明らかに高頻度にみられます。

これはステロイドやリウマトレックスによる免疫力低下,消炎鎮痛薬による腎障害で薬剤の効果が高まること,リウマチによる肺線維症(間質性肺炎)などが肺炎を起こりやすくするためです。肺炎への対策が大切なのです。

| 原因 |

関節リウマチ |

米国一般 |

| 1.心血管 |

42% |

41% |

| 2.ガン |

14% |

20% |

| 3.感染症 |

9% |

1% |

| 4.腎不全 |

8% |

1% |

| 5.呼吸器 |

7% |

4% |

| 6.消化器 |

4% |

2% |

| 7.脳 |

4% |

10% |

J Insur Med36:200-12, 2004

さて,肺炎の原因菌の中でも,もっとも多いのが肺炎球菌です。肺炎球菌のワクチンは2012年から自治体の補助金がつきましたので,ぜひともワクチンを受けてください。なお,インフルエンザにかかったときにも肺炎球菌の混合感染が重症化につながります。

当院では一定の治療方式をクリニカルパスとして運用し,これによ基づいて治療方針を考え,抗生物質を選択するようにしています。

なお,この他の副作用としては,消炎鎮痛薬(NSAID)の長期連用による血圧上昇,脳血管障害,心筋梗塞などが問題となりますので,NSAIDの長期服用に関しては主治医とよくご相談ください。

●

●

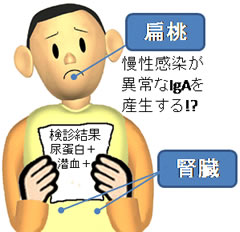

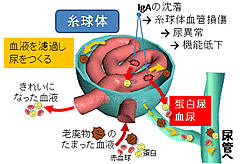

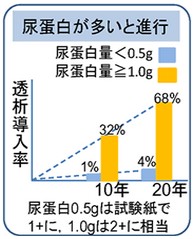

「IgA腎症にかかったら、ずっと病気の勢いが続いて、一生薬を飲まないといけないんですか?」と言われる患者さんが多いのですが、私は「良い意味でも、悪い意味でも15年くらいで決着がつきます。」とお答えしています。

「IgA腎症にかかったら、ずっと病気の勢いが続いて、一生薬を飲まないといけないんですか?」と言われる患者さんが多いのですが、私は「良い意味でも、悪い意味でも15年くらいで決着がつきます。」とお答えしています。